宇都宮のパーソナルジム「トータルフィットネスサポート」の代表をしているパーソナルトレーナーの齊藤登です。

今回はNSCAジャパンストレングス&コンディショニング2016年11月号に掲載された私の記事「レベルⅠ種目 指導のケーススタディ スクワットエクササイズ」に一部加筆したものをご紹介します。

現場でご活躍されているトレーナーの皆様にとって何かのヒントいなれば幸いです。

アスリートにおけるスクワットの考え方

キング・オブ・エクササイズと呼ばれるスクワットは、多くの筋を動員し、多くの効果が期待でき、多くの可能性を持つエクササイズです。

特に下半身の筋力やパワーを必要とするアスリートにとっては、必須なエクササイズといえます。

スクワットにはバックスクワットをはじめ、フロントスクワットやワンレッグスクワットなど様々な種類があり、対象者や目的、トレーニング環境などに応じて使い分けることが可能です。

本稿ではバックスクワットを題材に、アスリートの傷害予防とスポーツパフォーマンス向上を目的としたトレーニングの指導法について紹介します。

アスリートに対してレジスタンストレーニングを指導する際、ストレングス&コンディショニング(以下、S&C)の専門職として心掛けていることがあります。

それは、レジスタンストレーニングという手段を用いてS&Cを実践することで、いかにしてアスリートの目的を達成していくかということです。

ストレングスは、単に力発揮の大きさを表すだけでなく、状況に応じて適切に筋活動をコントロールするための「神経-筋系全体の能力」と定義されます(22)。

コンディショニングは、スポーツパフォーマンスを最大限に高めるために、筋力やパワーを向上させつつ、柔軟性、全身持久力など競技パフォーマンスに関連するすべての要素をトレーニングし、身体的な準備を整えることです(22)。

これらを踏まえてバックスクワットの指導を考えていくと、S&C専門職として何をするべきかが見えてきます。

それは、バックスクワットの指導を行うことで、スポーツ競技における特異的状況での適切な筋活動が可能となり、ケガしにくく動きやすい身体を作り上げるということです。

バックスクワットの指導法

スポーツ競技で求められるスキル

スポーツ競技、特に試合という特殊な環境においてはテクニック(運動技術)のレベルではなく、自動化された適切なスキル(運動技能)が要求されます。

自動化とは、動作自体に注意を払うことなく意識しなくてもできるようになることをいいます(12,16)。

スキルとは、身体運動を行うためのテクニックを使いこなす実行能力をいいます(16)。

いくらテクニックを身に付けていても、スキルがともなわなければ身体運動を適切に遂行することはできません。

バックスクワットは、筋肥大や筋力向上などの生理的適応を引き起こすだけでなく、あらゆるスポーツ動作に共通する、基本的な身体の使い方を身に付けることができます(19)。

この基本的な身体の使い方をスポーツ競技で活かすためには、自動化された適切なスキルでなければなりません。

したがって、アスリートを対象としたバックスクワットの指導では、テクニックに留まらず適切なスキルを習得させ、最終的に自動化に至らせることが重要となります。

構造的スキルと機能的スキル

バックスクワットのスキルを構造面と機能面に分けて、段階的に進めていくことで自動化された適切なスキルを習得することができます。

構造面のスキルは、ダイナミックアライメントや動作軌道などのテクニックを含んだ外面的なもので、外部からの観察が可能なものを指します。

これを構造的スキルと呼んでいます。

一方、機能面のスキルは重心コントロールや神経筋コントロール(感覚刺激に反応して起こる筋群の無意識な活動)などのテクニックを含んだもので、内面的な身体の使い方となります。

これを機能的スキルと呼んでいます。構造的スキルは主に傷害予防と関係が深く、機能的スキルは主にスポーツパフォーマンス向上と関係が深いと考えています。

進め方としては、適切な構造的スキルを自動化してから、機能的スキルの習得に移っていきます。

構造的スキルの習得から始める理由は、機能的スキルでは感覚や知覚に注意を払う必要があり、バックスクワットの動作を身体で覚えていないと機能的スキルの習得が難しいからです。

また、適切な構造的スキルが自動化されていない状態で機能的スキルを習得しようとすると、エクササイズフォームが崩れる可能性があります。

構造的スキルの習得

構造的スキルの習得では、まずそれらを構成する構造面のテクニックを習得する必要があります。

エクササイズテクニックを説明するときは、なぜこのフォームなのか、アスリートの目的に関連性を持たせながら伝えていきます。

エクササイズテクニックが、自分の目的に対してどのような影響を及ぼすのかが理解できれば、適切なフォームの継続に繋がります。

例えば、バックスクワットのスタンスはつま先をやや外側に向けますが(4,6,19)、適切なフォームを継続させるためには、傷害予防とスポーツパフォーマンス向上という目的に対してどのように関わりがあるのかを伝えていく必要があります。

つま先をやや外側に向ける理由の一つとして、股関節の関節面に沿った運動が挙げられます。

股関節は斜めの関節面をもつため、バックスクワットの下す動作では股関節が屈曲・外転・外旋します。つま先を正面に向けた状態では、股関節は内外旋中間位となりますので、下す動作で股関節の外旋運動が制限されてしまいます。

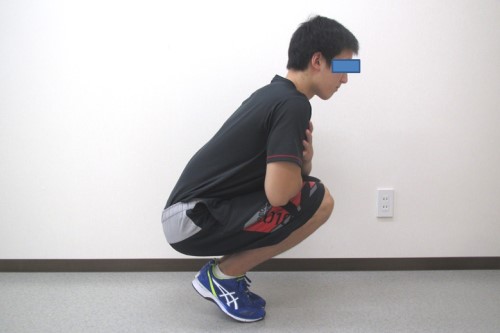

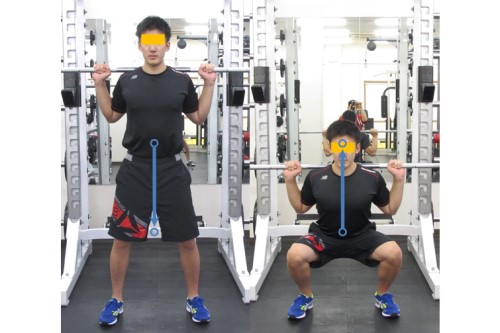

一般的なバックスクワットでは、大腿中央部が床と平行になるまで下ろすため(19)、つま先を正面に向けた状態ではボトムポジションで適切な股関節運動ができずに、結果として骨盤の後傾が起こりやすくなります(写真1)。

骨盤が後傾位になると、腰椎が屈曲しアライメントが崩れるため、腰背部のストレスが増大し傷害を引き起こす可能性があります(13)。

スポーツパフォーマンスに関しても、アライメントが崩れることで動員される筋の筋長が変わるため、長さ-張力関係により発揮筋力が低下する可能性があります(4,6)。

また、適切なアライメントを保つためにバックスクワットの下ろす動作を制限すると、可動範囲の狭い筋活動となるため、スポーツ競技に特異的でなくなる可能性があります。

したがって、バックスクワットを傷害予防やスポーツパフォーマンス向上に結び付けるには、つま先をやや外側に向ける必要があります。

以上のようなことを、アスリートにわかりやすい言葉に置き換えて説明していくことで、適切なフォームが継続されやすくなります。

テクニック習得までの進め方は、構造面のテクニックを確認しながらトレーニングを実施し、問題があれば対策を講じて修正を行っていきます。

修正する際のポイントとしては、構造面の不適切なテクニックに対しては、構造面を思わせる言葉を使いながら説明することが大切です。

例えば、「ももの中央が床と平行になるまで下ろす」「つま先と膝の向きを同じにする」などの関節の角度や位置を表現するものは、構造面を思わせる言葉となりますが、「○○のような感じで」「○○のようなイメージで」といった言葉は、受け手が機能面を連想してしまう可能性があります。

構造面の問題に対して機能面を連想してしまうと、混乱を招く恐れがあり修正が難しくなることがあります。テクニックを修正するときは、自分が発した言葉がアスリートにどう伝わり、その後に何が起こるのかを予測しながら、慎重に言葉を選んでいく必要があります。

構造面のテクニックに問題がなければ、反復練習に移ります。

反復練習といっても、実際はプログラムの期分けに応じて負荷や回数などが変わりますので、あくまでもバックスクワットの適切な構造的スキルを反復するということです。

反復練習のポイントとしては、テクニックを意識しながら同一の方法で反復するということです。

修正する必要がないのに挙上方法を変えてしまうと、反復練習ではなくなりますので自動化が遠のいてしまいます。

反復練習がある程度進んだら、自動化の確認をしていきます。

自動化の確認方法は、テクニックを意識しないでバックスクワットを行ってもらい、構造面のテクニックにおいて何も問題がなければ、構造的スキルの自動化ができたと判断します。

自動化を確認する際の注意点は、バックスクワットを行う前にテクニックに関する言葉や行為を示さないようにすることです。

自動化の確認前に何かしら介入をしてしまうと、その影響により自動化できているかどうかの判断が難しくなります。

以下に、スクワット(バックスクワットに限らず他スクワットも含む)の代表的なエラー動作と修正方法を紹介します。

膝が前に出過ぎる

膝が前に出過ぎるスクワットは、上体の前傾が不十分で下腿の前傾が大きくなります(写真2)。

このようなスクワットでは大腿四頭筋への関与が増し、ハムストリングスの関与が弱まるため、膝関節の前方剪断力により結合組織のストレスが増大します(1)。

スクワットにおける膝の位置については、最大限に前方へ移動しても、つま先より若干前方への位置までとされています(5)。

適切なスクワット動作では、上体長軸と下腿長軸の前傾角度がおおよそ平行になります(20,写真3)。

膝が前に出過ぎる原因の一つとして、適切なスクワット動作を認識しておらず、膝関節の屈曲を主としたスクワット動作になっていることが挙げられます(20)。

修正方法は、股関節の屈曲を伴う椅子の立ち座り動作を行うことで、スクワットにおける適切な股関節・膝関節・足関節の協調動作を運動学習させていきます(写真4)。

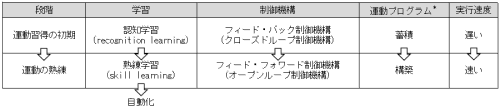

運動学習とは、未経験の運動を迅速かつ的確にできるようになる過程を指し(17)、最終段階では自動化に至ります(図1)。

運動学習を促進させるためには、日常生活においても適切なスクワット動作を取り入れてもらう必要があります。

*運動プログラムとは脳で制御されている運動(動作)を実行するためのもので一連の筋動員パターンなどが組み込まれている

上体が過度に前傾する

上体が過度に前傾するスクワットは、下腿の前傾が不十分で上体の前傾が大きくなります(写真5)。

このようなスクワットでは脊柱起立筋群の関与が増すため、腰背部の剪断力が高まりストレスが増大します。

特に、腰痛好発部位の第5腰椎付近にかかる力が大きくなると考えられます(5)。

適切なスクワットでは、上体長軸の前傾角度と下腿長軸の前傾角度がおおよそ平行となりますので、上半身にかかるトルクが抑えられます。

また、脊柱の正常な前湾を保持することで、椎間板にかかる力を低減することができます(5)。

上体が過度に前傾する原因の一つとして、足関節の背屈制限が考えられます。

足関節の背屈制限があると、スクワットの下ろす動作のときに下腿の前傾が不十分となります。

そのまま下ろしていくと、バランスを崩し後方に倒れてしまいますので、バランスを保つために上体の過度な前傾が起こります。

背屈制限があるかどうかは、両足をそろえた状態から足底を床面から離すことなく、最大限にしゃがみ込む(しゃがみ込みテスト)ことで確認できます(14,写真6)。

背屈制限があると、しゃがみ込んだときに踵が床面から離れたり(写真7)、バランスを保てずに後方に倒れたりします(写真8)。

修正方法は、足関節の背屈制限を改善しながら、前項で紹介した椅子の立ち座り動作を行い、足関節の可動性に応じた適切なスクワット動作を運動学習させていきます。

背屈制限の改善は、関節モビライゼーションで関節の動きを引き出してから、スタティックストレッチングで静的柔軟性を確保し、最後にダイナミックストレッチングで動的柔軟性を向上させていきます。

関節モビライゼーションとは、関節包内の運動(副運動)により関節運動を円滑にするもので、関節可動性の改善に有効とされています(10)。

一般的に関節モビライゼーションは他者が行いますが、環境的に難しい場合があるためセルフで行う方法を指導しています。

セルフでの関節モビライゼーションの実施方法は、足関節周囲の筋群をリラックスさせてから足関節前面の内外果の中央部に示指と中指をあてて、距骨を後方に押し込むように力を加えながら下腿を前傾していきます(写真9,写真10)。

通常、足関節背屈制限に対しての関節モビライゼーションでは、距骨の遠位引き離し、距骨の下腿骨に対する後方滑り、下腿骨下端の距骨滑車に対する前方滑りなどを実施しますが(10)、セルフで行う場合は技術的に難しいため簡易的な方法を指導しています。

なお、距骨を後方に押し込むときは、足関節の体表面ではなく距骨の中心に向かって力を加えていくと、距骨に対して効率的に力が伝わりますので効果的です。

スタティックストレッチングは、下腿三頭筋(腓腹筋・ヒラメ筋)に対して行っていきます。

ストレッチングのポイントとしては、下腿三頭筋の停止部となる踵骨を下腿長軸方向にやや押し込むようにすると、起始と停止の距離が遠ざかるため筋をよりストレッチすることができます(写真11,写真12)。

可動性の改善ではリラクセーションさせて副交感神経を優位にさせることが必要になりますので、呼気と吸気の比率が3:1となるゆっくりとした呼吸が理想とされています(2)。

ダイナミックストレッチングでは、足関節の背屈運動を可動域全体で行っていきます(写真13,写真14)。

背屈の最終可動域にて、さらに背屈方向へ力を加えると、相反性神経支配の働きにより下腿三頭筋がよりストレッチされます(23)。

膝が内側に入る

膝が内側に入るスクワットは、膝が内を向き、つま先が外を向くニーイン・トゥーアウト(以下、KITO)になります(写真15)。

KITOは膝関節の内側に伸張ストレス、外側に圧縮ストレスが生じるため、傷害を引き起こす可能性があります(14)。

スクワットを安全に行うためには、膝とつま先の向きを一致させる必要があります(14,19,20)。

膝が内側に入る原因の一つとして、筋力を補うために負荷を膝の靭帯で支えてしまうことが挙げられます。

これは膝関節に対して筋による動的抑制力が十分に働かない場合、靭帯の優位性が生じてしまうからです(1)。

修正方法としては、負荷を下げて適切なスクワット動作を運動学習させていきます。

下肢の関節における可動性と安定性の役割を見ていくと、股関節は多平面での可動性、膝関節は安定性、足関節は矢状面上での可動性となります(2)。

KITOでは、股関節が多方面での可動性を失い(屈曲・外転・外旋が制限)、膝関節が安定性を失い(内側方向への動揺)、足関節が矢状面上での可動性を失っている(前額面および水平面上の過可動性)状態といえます。

これらを改善するには、股関節の動きが重要となります。

膝が内側に入るということは股関節が内旋位となりますので(4)、KITOを改善するには股関節をやや外旋位にした状態でスクワット動作を行う必要があります(写真16)。

股関節の外旋は深層外旋六筋(梨状筋・上双子筋・下双子筋・内閉鎖筋・外閉鎖筋・大腿方形筋)の収縮より起こりますが、動作を改善する場合は深層外旋六筋を意識するのではなく、スクワット動作の中で股関節の動きを協調させることが大切です。

特定の筋群を意識しながら動作を行うと、全体の動作が崩れてしまうことがあります。

筋ではなく骨格の動きを動作と協調させることが、改善に繋がります(2)。

ボトムポジションにて骨盤の回旋や側屈が起こる

骨盤の回旋や側屈が起こるバックスクワットでは、ボトムポジション付近で回旋や側屈が顕著に表れる傾向があります(写真17)。

骨盤の回旋や側屈が起こると腰椎のアライメントが崩れるため、椎間関節に回旋、伸展、圧縮ストレスが生じ傷害を引き起こす可能性があります(9)。

バックスクワットを安全に行うためには、腰椎の適切なアライメントを保つことが大切です(2,11,12)。

骨盤の回旋や側屈が起こる原因の一つとして、片側股関節の可動制限が考えられます。

ボトムポジションでは股関節が屈曲・外転・外旋しますが、片側だけ動きが制限されると骨盤が沈まずに骨盤の回旋と側屈、腰椎の回旋と伸展といった代償動作が起こります。

股関節の可動性が低下すると、腰椎-骨盤がその影響を受け不安定となります(1)。

股関節の可動制限は様々なケースが存在しますが、指導現場で多く見受けられるのが、ボトムポジション付近で股関節前面につまり感を訴えるものです。

これは大腿骨頭の前方偏位によって、股関節の動きが妨げられている可能性があります。

確認方法は、立位にて靴下を履くような姿勢をとってもらい、遊脚側の股関節前面につまり感や痛み等がないかを調べます(写真18)。

つまり感がある場合は股関節の前方偏位を疑いますが、痛みが出た場合は鼠径部痛症候群の可能性があるため(13)バックスクワットを中止し、医師による診察を受けてもらいます。

修正方法は、股関節の可動性を取り戻して適切なスクワット動作を運動学習させると共に、大腿骨頭の前方偏位を予防するためのトレーニングを行っていきます。

股関節の可動性を取り戻すには、関節モビライゼーションで関節の動きを引き出して、PNF(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation:固有受容性神経筋促通法)ストレッチングで筋の柔軟性を向上させていきます。

関節モビライゼーションは、前項で紹介した足関節と同様にセルフで行います。

実施方法は、仰臥位にて可動性が低下している股関節の鼠径部外側に同側の手を置き、脛骨粗面付近に反対側の手を置きます。

このとき股関節周囲の筋群は、リラックスさせておきます。そして、鼠径部外側に置いた手で、大腿骨長軸に対して垂直に力を加えながら、脛骨粗面付近に置いた手で、身体のやや外側方向へ股関節を屈曲していきます(写真19,写真20)。

なお、鼠径部外側と脛骨粗面付近に置いた手は、体表面ではなく骨(大腿骨・脛骨)の中心に向かって力を加えていくと、骨に対して効率的に力が伝わりますので効果的です。

次に、ボトムポジションでの特異的なPNFストレッチング(以下、特異的PNFストレッチング)をセルフで行っていきます。

PNFストレッチングは通常パートナーと組んで行いますが(6)、環境的に難しい場合があるためセルフで行う方法を指導しています。

スクワットでは安定性、姿勢抑制、協調性などが複雑に絡み合った中での可動性が求められます。これらを考慮すると特定の筋(または筋群)のみを対象に行う一般的なストレッチングよりも、特異的PNFストレッチングのほうが特異性および時間的効率の観点から有効だと考えています。

実施方法は、PNFストレッチングのホールド-リラックス法を応用したものを行います。

第一段階は、ボトムポジションの姿勢で脛骨粗面付近に手を置き、適切なアライメントを保った状態で大腿骨を自分の方へ引き寄せるようにしながら、骨盤を下方に落とし込んでいきます(写真21)。維持する時間は10秒間です。

第二段階は、スクワットの上げる動作を脛骨粗面付近に置いた手で阻止し、等尺性筋活動を起こします(写真22)。これを6秒間維持します。

第3段階は、第一段階と同様のものを体力レベルに応じて最大30秒間維持します。

ボトムポジションでの可動性が改善したら、適切なスクワット動作を運動学習させていきます。

最初は自体重で行い、徐々に負荷を漸増させていきます。

股関節の可動制限については、様々なケースが考えられますので、状況に応じて対応していくことが必要となります。

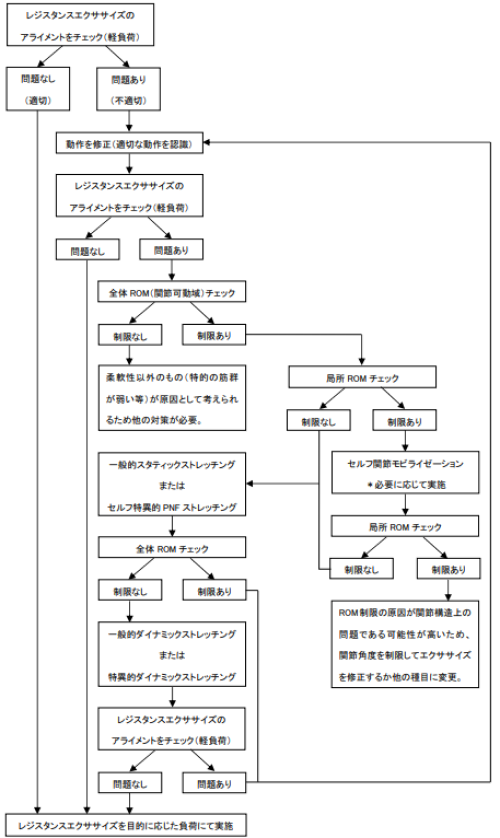

参考までに、レジスタンスエクササイズのアライメント評価から修正までの流れを図3に示します。

大腿骨頭の前方偏位は予防対策をしていかないと、関節モビライゼーションや特異的PNFストレッチングで一時的に股関節の可動性を取り戻したとしても、また元の状態に戻ってしまう可能性があります。

大腿骨頭が前方偏位してしまう要因として、股関節伸展における不適切な筋活動パターンが考えられます。

不適切な筋活動パターンでは、ハムストリングスが優位に働き、深層外旋六筋や大殿筋の働きが不十分となるため、股関節伸展時にテコの作用により大腿骨頭が前方へ押し出されます。

大腿骨頭の前方偏位を予防するためには、股関節伸展における適切な筋活動パターンを再教育する必要があります。

筋活動パターンの確認方法は、膝関節90°屈曲位にて片脚ヒップリフトを行い(写真23)、大殿筋とハムストリングスの収縮するタイミングをみていきます。

深層外旋六筋は体表から触れることができないため、大殿筋とハムストリングスの筋腹を指で触れて確認します。

このときハムストリングスのほうが、大殿筋よりも収縮するタイミングが早い場合は、不適切な筋活動パターンとなります。

筋収縮を確認するときの注意点は、筋腹に触れたときの圧力を極力抑えることです。

圧力が強すぎると触覚刺激により、筋活動パターンが変化してしまう可能性があります(7)。

股関節伸展における適切な筋活動パターンは、深層外旋六筋が収縮して大腿骨頭を寛骨臼に近づけて取り込み(11)、大殿筋が収縮することで大腿骨の近位部に力が作用します。

そして次にハムストリングスが収縮することで、脛骨と腓骨を介して大腿骨の遠位部にも力が作用していきます。

この適切な筋活動パターンを再教育する方法として、股関節をやや外旋させながら伸展させる片脚ヒップリフトを行っていきます。

このとき、深層外旋六筋と大殿筋が付着する大腿骨大転子から動き始めると、適切な筋活動パターンで股関節伸展ができるようになります。

不適切な筋活動パターンは、日常生活の動作に問題があることが多いため、椅子からの立ち上がりや階段を上るといった日常動作も改善しながら、予防対策を進めていきます。

機能的スキルの習得

適切な構造的スキルの自動化ができたら、次は機能的スキルの習得に移ります。

自動化までの進め方については、構造的スキルと同様の流れで実施していきます。

適切な機能的スキルの自動化が確認できれば、バックスクワットの適切なスキルの自動化が完了となります。

誌面の都合上、機能面のテクニック全てを紹介することができないため、以下に代表的なものを記載します。

機能的グリップ

スポーツにはマラソンやレスリングなど無手で行う競技もありますが、野球やテニスなどのように専門のスポーツ用具を使用する競技もあります。

スポーツ用具は材質や製造方法の違いにより様々な性能を持ち、それらはスポーツパフォーマンスにも影響を与えます。

これとは別に、スポーツ用具の使い方を工夫ことでもスポーツパフォーマンスに影響を与えることができます。

例えば野球のバッティングでは、バットに対しての握り方や力の入れ方などを工夫することができます。

よくトップアスリートがスポーツ用具を「自分の身体の一部」と表現することがあります。

これは道具の身体化現象といわれるもので、スポーツ用具を自分の身体のように、自由自在に操れるということを意味しています。

言い換えると、スポーツ用具に対して効率的に力を伝えることができ、力を加える方向や強さを変化させることで自由に操作ができるということです。

バックスクワットは、バーベルというレジスタンストレーニングの用具を握りながら行うエクササイズです。

特異性の観点から、バーベルの握り方や担ぎ方を工夫することで、スポーツパフォーマンス向上に繋がるのではないかと考えています。

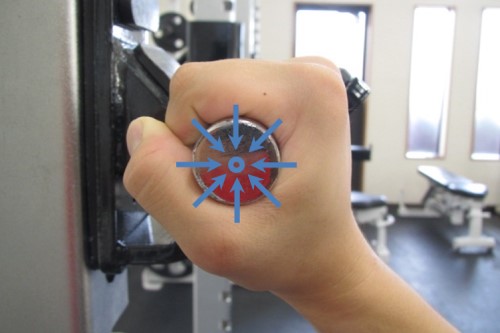

バーベルに対して効率的に力を伝えるためには、手掌と手指(母指を除く)をバーベルに密着させることが必要です。

手掌と手指がバーベルに密着しないと、隙間ができてしまうため力が効率的に伝わりません。

通常、人は何かを握ったり持ったりするときに、手掌や手指の表面から対象物の表面に対して力を加えようとします。

手掌や手指の表面から力を加えた場合、骨格と体表面の間にある皮膚や脂肪組織などの剛性が低い軟部組織により、力が吸収されてしまう可能性があります。

また、対象物の表面に力を加えようとすると、力の到達地点が対象物の表面となりますので、表面よりも奥に対して力は伝わりにくくなります。

力の到達地点では、それよりも先に力を加える必要がないため、力が到達するまでの通過地点に比べて把持力は弱まります。

野球のバッティングのように高速でスポーツ用具を動かした場合、把持力が弱いとバットとグリップにズレが生じてしまいます。

以上のような問題点を改善し、スポーツ競技に特異的なものにするための方法として、手掌と手指の骨格をバーベルの中心に向けて力を加えるグリップを指導しています(写真24)。これを機能的グリップと呼んでいます。

力を加える方向や強さついては、バックスクワットではバーベルを野球のバットのように動かす必要がないので、身体に密着させて固定するようにします。

実施方法は機能的グリップの考え方と同じで、バーベルの中心を身体重心のほうへやや引き寄せるようすると、バーベルがより身体に密着します(写真25)。

これを機能的グリップと併用することでバーベルを「自分の身体の一部」にすることが可能になります。

機能的フルフラット

水泳の跳び込みやラグビーのスクラムなど、スポーツ動作の多くは足を床(または地面)に固定した状態で行われます(6)。

適切な足の固定は、バランスを保ちやすく床に対して効率よく力が伝わるため、スポーツパフォーマンスによい影響を与えます。

バックスクワットでは足を床に固定するために終始、フルフラット(全体荷重)で行います(19)。

つま先荷重やかかと荷重になると足底の一部が床から離れるため、バランスを崩しやすくなり、床に対しても効率的に力を伝えることができなくなります。

したがって、適切に足を固定するには、足底と床を密着させることが必要です。

足の使い方も機能的グリップと同じで、足底を機能的に使うことでグリップ性能を引き出すことができます。

床はバーベルのように握ることはできませんが、足背の中心を1~2mm引き上げるようにしながら、中足趾節関節を1~2°屈曲するように力を加えていくと足底と床が密着し、床面を足趾と踵で掴んでいる感じになります(写真26)。これを機能的フルフラットと呼んでいます。

機能的フルフラットでは虫様筋・短母趾屈筋・短小趾屈筋・足底方形筋などの足底の筋が働きます。

注意点としては、足背の中心を引き上げすぎたり、中足趾節関節を屈曲しすぎたりすると、母趾球と小趾球が床から離れてしまうためアーチ構造が崩れてしまう恐れがあります。

機能的グリップではバーベルの中心を身体重心のほうへ引き寄せましたが、足底ではそれができないため、床に対して身体重心から押し込むようにしていきます。

身体重心から押し込むようにすることで、体幹から足部にかけての連動性が高まり、下肢全体が固定できるようになります。

力の方向と到達地点については、シューズのインソールや床の表面にしてしまうと、足底と床にズレが生じやすくなりますので、身体重心から地球の中心に向かって押し込むようにしていきます(写真27)。

重心始動

スキージャンプの踏み切り動作やアメリカンフットボールのタックル動作では、身体近位部にある股関節周辺の大筋群が動員されます。

これらのスポーツ動作は、股関節-膝関節-足関節の流れで力が伝播する、近位遠位連鎖が起こるため高い筋出力が発揮されます(18)。

スポーツでは高い筋出力が求められるため、身体近位部の大筋群を動員した、近位から遠位と力が伝わる身体の使い方が適しています。

一方、日常生活においてはパソコンのキーボード入力や自動車のアクセル操作など、身体遠位部の手指関節や足関節周辺の小筋群が動員されます。

日常生活では、スポーツのような高い筋出力を必要とする機会が少ないため、身体遠位部の小筋群を動員した身体の使い方が自然と運動学習されてしまいます。

スポーツ動作を日常生活の身体の使い方で行うと、大筋群が動員されず近位遠位連鎖が起こらないため、スポーツパフォーマンスに悪影響を及ぼします。

また、日常生活の身体の使い方が、スポーツでの傷害発生に結び付いてしまう可能性もあります。

例えば、テニスレッグといわれる腓腹筋の肉離れは、テニスのサーブ時に足関節が底屈した状態で膝関節が伸展することによって、腓腹筋にエキセントリックな収縮が起こり発症するといわれています(13)。

腓腹筋は二関節筋であるため、筋の活動中に一つの関節が筋の短縮方向に動いても、もう一方の関節が筋の伸張方向に動いてしまうと、筋の伸張ストレスが生じてしまいます。

テニスレッグでは、遠位部の足関節の底屈が、近位部の膝関節の伸展よりも先に起こるため、身体遠位部の小筋群を動員した日常生活の身体の使い方だということがわかります。

スポーツ動作に適した身体の使い方でテニスのサーブを行うと、身体近位部の大筋群が動員され、近位遠位連鎖が起こるため、股関節伸展-膝関節伸展-足関節底屈の順番で関節が動きます。これにより、腓腹筋の肉離れも起こりにくくなると考えられます。

ただし、上記の身体の使い方をしても、前項で紹介したハムストリングス優位の不適切な筋活動パターンで股関節伸展が行われると、ハムストリングスが肉離れを起こる可能性があります。

理由としては、不適切な筋活動パターンでは股関節伸展初期にハムストリングス(二関節筋)が収縮するため、膝関節伸展時にハムストリングスに伸張ストレスが生じるからです。

したがって、テニスレッグの予防においては股関節伸展の筋活動パターンも確認したうえで、動作の改善を図ることが必要です。

以上のことから、傷害予防とスポーツパフォーマンス向上を目的としたバックスクワットでは、スポーツ動作に適した身体の使い方で行っていく必要があると考えています。

同じような動作でも意識する場所の違いにより、筋活動パターンは異なります。

例えば、スクワットで足底を意識しながら床に力を加えたときと、股関節を意識しながら股関節から動き始めたときでは、同じようなフォームでも筋活動パターンが異なります。

前者では足底を意識しているため、足関節から股関節に向かって筋が動員される日常生活で多い身体の使い方となります。

後者は股関節を意識しているため、股関節から足関節に向かって筋が動員されるスポーツに適した身体の使い方となります。

このように、身体の使い方はどこを意識して動き始めるのかで変わりますので、バックスクワットをスポーツに適した身体の使い方で行うためには意識する場所が重要になります。

意識して動き始める場所としては身体重心が最適だと考えています。

理由としては、身体重心を意識することで股関節-膝関節-足関節の近位遠位連鎖に、体幹の連動性を加えることができるからです。

身体重心といっても、指導現場の環境では重心位置を割り出すことが難しいため、主観的な身体重心(以後、重心感覚)を意識してもらい、重心感覚から動き始める身体の使い方を指導しています(写真28)。これを重心始動と呼んでいます。

重心始動では体幹から足部にかけて近位遠位連鎖が起こるため、高い筋出力を発揮が望めます。

また、アスリートを対象とした独自に行った検証では、重心始動を用いることで筋出力以外にも全身反応時間、動的バランス、動体視力の能力が向上する結果が得られました(齊藤,未発表データ)。

実際の方法としては、立位で上肢自然下垂位となり重心感覚を意識してもらいます。

簡単にいうとお腹の中を意識してもらいます。一般成人の身体重心の位置は、解剖学的肢位のとき臍よりも4~5cm下側にあるとされていますが(9)、あくまでその人にとっての感覚的な身体重心の位置を意識してもらいます。

厳密にいえば身体重心は肢位の変化により身体の外部へ位置することもありますが(3)、便宜上、重心感覚は常に身体内にあるという前提で進めて行きます。

重心感覚を意識することで、体幹の体表部が締まったり、膨らんだりするといった形態的な変化は見られませんが、感覚的には体幹深部に若干の筋収縮が感じられます。

バックスクワットの動作中は常に重心感覚を意識してもらい、機能的スキルの自動化が完了するまで継続していきます。

また、重心始動では身体の移動がある場合、予め3次元空間の中での重心軌道を設定してから移動を行います。

バックスクワットの重心軌道は、開始姿勢とボトムポジションでの重心位置を結んだラインになります(写真29)。

そして、設定した軌道上を重心感覚が通るようにしてバックスクワットを行います。

重心始動をバックスクワットに取り入れることで、重心感覚にブレが生じているかが自分自身で確認できます。

重心感覚のブレを修正していくことで、無駄な動きを最小限に抑えたバックスクワットが可能になります。

重心感覚と重心は必ずしも一致しませんが、重心のブレが少なくなると余分な代謝エネルギーが不要となるため運動効率があがります(4)。

競技特異的なバックスクワットの発展方法

スポーツ競技における特異的状況での適切な筋活動を可能にするには、バックスクワットを競技特異的に発展させる必要があります。

一般的な準備期は、筋肥大・持久力段階、基礎筋力段階、筋力・パワー段階となりますが(6)、筋力・パワー段階をさらに一般的筋力・パワー段階と専門的筋力・パワー段階に分けて競技特異的に発展させています。

筋力・パワー段階の進め方は、まず一般的筋力・パワー段階で通常のバックスクワットを行い、次に専門的筋力・パワー段階でバックスクワットに競技特異的な要素を取り入れていきます。

例えば、アメリカンフットボールのディフェンスラインは股関節屈曲位の姿勢から、相手の動作に反応して動き出す能力が必要となります。

バックスクワットは股関節屈曲角度など、ディフェンスラインの競技動作に似ていますので特異的といえますが、競技特異的な刺激を取り入れることで、より特異的なエクササイズに発展させることが可能になります。

実施方法は、バックスクワットのボトムポジションで静止した状態から、正面の相手の動作に反応して最大努力で立ち上がるようにします。

相手の動作を見るときのポイントとしては、周辺視を使いながら相手の重心の動きを捉えて反応するようにします(写真30)。

周辺視とは、視界全体を見るようにする方法で、一点を凝視する中心視に比べて反応時間が早いとされています(8)。

これにより特異的状況での適切な筋活動が可能になります。

注意点としては、ボトムポジションにてバウンドしながら立ち上がると膝にかかる機械的負荷が大きくなるため(5)、事前に自体重や軽負荷を用いて練習をしておく必要があります。

なお、負荷・反復回数・トレーニング量・休息時間などについてはNSCAのガイドラインを各段階に応じて適用していきます。

競技特異的なバックスクワットの発展方法

スクワットは、工夫次第で単なる筋力強化のツールから、ケガしにくく動きやすい身体を作り上げる万能ツールへとなりえます。

スクワットを万能ツールへと仕立て上げるには、S&Cに関する知識と理解、そしてレベルⅠ講習で行っているベーシックエクササイズの基本が不可欠です。

また、スクワットはキング・オブ・エクササイズではありますが、アスリートやクライアントの目的を達成するために活用されてこそ価値が生まれます。

そのためには、目の前のアスリートやクライアントにしっかりと向き合い、耳を傾けて、目的を達成するためにS&C専門職として何ができるのかを考え続けることが大切です。

スクワットの可能性は、そういった現場の中で見えてくるのではないかと考えています。

バックスクワットの指導法について一例を紹介しましたが、現場で活躍されている皆様にとって一助となれば幸いです。

参考文献

1)Donald V.Fischer. 女子選手における前十字靭帯損傷を予防する神経筋トレーニング. ストレングス&コンディショニングジャーナル. Volume15, Number6. 2008.

2)Gray Cook. ムーブメント ファンクショナルムーブメントシステム:動作のスクリーニング,アセスメント,修正ストラテジー. 有限会社ナップ. 2014.

3)James G. Hay. スポーツ技術のバイオメカニクス. 有限会社ブックハウス・エイチディ. 2011.

4)Jared W. Coburn, Moh H. Malek. NSCAパーソナルトレーナーのための基礎知識 第2版. 特定非営利活動法人NSCAジャパン. 2013.

5)Jeff Chandler, Michael Stone. 競技のコンディショニングにおけるスクワットエクササイズ:ポジションステイトメントと文献レビュー. National Strength & Conditioning Association Journal. 13(5). 1991.

6)Thomas R.Baechle, Roger W.Earle. ストレングストレーニング&コンディショニング 第3版. 有限会社ブックハウス・エイチディ. 2010.

7)阿部良仁ほか. パーソナルトレーナーズバイブル. スキージャーナル株式会社. 2003.

8)安藤創一ほか. 周辺視野反応時間と中心視野反応時間のトレーニング効果. 日本体育学会大会号 (51). 社団法人日本体育学会. 2000.

9)石井喜八. 動作分析(1)陸上での運動. 健康運動指導士養成講習会テキストⅠ. 公益財団法人健康・体力づくり事業財団. 2003.

10)板場英行. モビライゼーション. 図解 理学療法技術ガイド 第2版. 株式会社文光堂. 2001.

11)川野哲英. ファンクショナルエクササイズ. 有限会社ブックハウス・エイチディ. 2004.

12)工藤和俊. スキルの獲得とその獲得過程. 公認スポーツ指導者養成テキスト共通科目Ⅲ. 公益財団法人日本体育協会. 2013.

13)公益財団法人日本体育協会. 公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト第3巻 スポーツ外傷・障害の基礎知識. 株式会社文光堂. 2013.

14)公益財団法人日本体育協会. 公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト第7巻 アスレティックリハビリテーション. 株式会社文光堂. 2013.

15)齊藤登. パーソナルトレーニングにおける効率. 月刊トレーニング・ジャーナル. 有限会社ブックハウス・エイチディ. 2011.

16)高橋健夫ほか. 最新体育・スポーツ理論. 株式会社大修館書店. 2013.

17)田中勵作. 神経:運動調節の仕組みと感覚の役割. 健康運動指導士養成講習会テキストⅠ. 公益財団法人健康・体力づくり事業財団. 2003.

18)谷本道哉. トレーニングのホントを知りたい!. 株式会社ベースボール・マガジン社. 2007.

19)特定非営利活動法人NSCAジャパン. レベルⅠ講習会テキスト.

20)特定非営利活動法人NSCAジャパン. レベルⅡ講習会テキスト.

21)福林徹ほか. 運動器の徒手検査法 機能解剖から導く手技の実際. 株式会社文光堂. 2012.

22)ストレングス&コンディショニングとは. 特定非営利活動法人NSCAジャパン. <http://www.nsca-japan.or.jp/11_quali/sandc.html>(アクセス日:2016/8/25)

23)ダイナミックストレッチング. 特定非営利活動法人 日本ストレッチング協会. <http://www.j-stretching.com/pg745.html>(アクセス日:2016/9/7)

この記事を書いた人

トータルフィットネスサポート代表

齊藤 登

2004年に有限会社トータルフィットネスサポートを設立し、2006年に栃木県初のパーソナルジムをオープン。パーソナルトレーニング以外に国民スポーツ大会の帯同・スポーツや医療系専門学校の講師・自己成長を促すコーチングによる能力開発・運動や健康づくりに関するセミナーの開催などを中心に活動しています。

NSCA(全米ストレングス&コンディショニング協会)ジャパンの北関東地域ディレクターとして、栃木県・群馬県・茨城県におけるトレーニングの普及およびトレーナーの育成にも力を入れております。

主な資格・講師実績等

- NSCA認定 パーソナルトレーナー

- 一般社団法人日本臨床栄養協会認定 NR・サプリメントアドバイザー

- 一般社団法人日本睡眠教育機構認定 初級睡眠健康指導士

- ICF(国際コーチング連盟) アソシエイト認定コーチ(ACC)

- NSCAジャパン&日本健康運動指導士会 第4回合同学術大会発表「クライアントの目的達成をサポートする測定データの示し方」

- 平成30年度宇都宮市体育協会研修会講師「超簡単!運動能力を高めるコツ~重心始動による身体の効果的な使い方~」

お問い合わせ

ご依頼およびサービス内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください